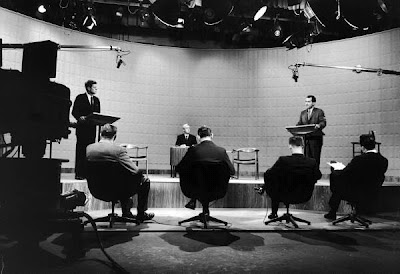

[Wall Street

Eliot Elisofon, 1962

Life]

Jornal da Unicamp – Você vem pesquisando o capitalismo neoliberal há muito tempo. Na sua análise, como se deve caracterizar essa etapa atual do capitalismo?

Gérard Duménil – O neoliberalismo é a nova etapa na qual ingressou o capitalismo com a transição dos anos 70 e 80. Eu e Dominique Lévy falamos de uma nova “ordem social”. Com essa expressão nós designamos a configuração de poderes relativos de classes sociais, dominações e compromissos. O neoliberalismo se caracteriza, desse modo, pelo reforço do poder das classes capitalistas em aliança com a classe dos gerentes (classe des cadres) – sobretudo as cúpulas das hierarquias e dos setores financeiros.

No decorrer dos decênios posteriores à Segunda Guerra Mundial, as classes capitalistas viram o seu poder e suas rendas diminuírem sensivelmente na maior parte dos países. Simplificando, nós poderíamos falar numa ordem “social-democrata”. As circunstâncias criadas pela crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial e a força internacional do movimento operário tinham conduzido ao estabelecimento dessa ordem social relativamente favorável ao desenvolvimento econômico e à melhoria das condições de vida das classes populares – operários e empregados subalternos. O termo “social-democrata” para caracterizar essa ordem social se aplicava, evidentemente, melhor à Europa que aos Estados Unidos.

Com o estabelecimento da nova ordem social neoliberal, o funcionamento do capitalismo foi radicalmente transformado: uma nova disciplina foi imposta aos trabalhadores, em matéria de condições de trabalho, poder de compra, proteção social etc., além da desregulamentação (notadamente financeira), abertura das fronteiras comerciais e a livre mobilidade dos capitais no plano internacional – liberdade de investir no exterior. Esses dois últimos aspectos colocaram todos os trabalhadores do mundo numa situação de concorrência, quaisquer que sejam os níveis de salário comparativos nos diferentes países.

No plano das relações internacionais, os primeiros decênios do pós-guerra, ainda na antiga ordem “social democrata”, foram marcados por práticas imperialistas dos países dos países centrais: no plano econômico, pressão sobre os preços das matérias-primas e exportação de capitais; no plano político, corrupção, subversão e guerra. Com a chegada do neoliberalismo, as formas imperialistas foram renovadas. É difícil julgar em termos de intensidade, fazer comparação. Em termos econômicos, a explosão dos investimentos diretos no estrangeiro na década de 1990 certamente multiplicou o fluxo de lucros extraído dos países periféricos pelas classes capitalistas do centro. O fato de os países da periferia desejarem receber esses investimentos não muda nada a natureza imperialista dessas práticas – sabe-se que todos os trabalhadores “desejam” ser explorados a ficar desempregados.

Quando em meados dos anos 90, nós introduzimos essa interpretação do neoliberalismo em termos de classe, ela suscitou pouco interesse. Mas a explosão das desigualdades sociais deu a essa interpretação a força da evidência. A particularidade da análise marxista é a referência às classes mais que a grupos sociais. Esse caráter de classe está inscrito em todas as práticas neoliberais e inclusive os keynesianos de esquerda se exprimem, agora, nesses termos. Uma recusa a essa interpretação, no entanto, ainda se mantém; muitos não aceitam o papel importante que atribuímos aos gerentes (cadres) na ordem social neoliberal.

Entre os marxistas, continua-se a recusar que o controle dos meios de produção no capitalismo moderno é assegurado conjuntamente pelas classes capitalistas e pela classe dos gerentes (classe de cadres), o que faz dessa última uma segunda componente das classes superiores. Essa recusa é ainda mais desconcertante quando se tem em mente que as rendas das categorias superiores dos gerentes (cadres) no neoliberalismo explodiram ainda mais que as rendas dos capitalistas.

JU – Para alguns autores, o neoliberalismo foi um ajuste inevitável provocado pela crise fiscal do Estado; para outros foi o resultado, também inevitável, da globalização.

Gérard Duménil – A explicação do neoliberalismo pela “crise fiscal” e frequentemente também pela inflação é a explicação da direita; é uma defesa dos interesses capitalistas. Ela especula com as inconsequências dos blocos políticos que dirigiam a ordem social do pós-guerra. Esses foram incapazes de gerir a crise dos anos 70 e preparam a cama para o neoliberalismo. Passa-se o mesmo com a explicação que apresenta o neoliberalismo como consequência da globalização. Esse argumento inverte as causalidades. O que o neoliberalismo faz é orientar a globalização, uma tendência antiga, para novas direções e acelerar o seu curso, abrindo a via para a “globalização neoliberal”. O movimento altermundialista lutou por uma outra globalização, solidária, e não baseada na exploração em proveito de uma minoria.

JU – Você acaba de publicar, juntamente com o seu colega Dominique Lévy, um livro sobre a crise econômica atual. Na sua avaliação, qual é a natureza dessa crise?

Gérard Duménil – A crise atual é uma das quatro grandes crises – crises estruturais – que o capitalismo atravessou desde o final do século XIX: a crise da década de 1890, a crise de 1929, a crise da década de 1970 e a crise atual – iniciada em 2007/2008. Essas crises são episódios de perturbação de uma duração de cerca de uma dezena de anos (para as três primeiras). Elas ocorrem com uma periodicidade de cerca de 40 anos e separam as ordens sociais que evoquei na resposta à primeira pergunta. A primeira e a terceira dessas crises, as das décadas de 1890 e de 1970, seguiram-se a fases de queda da taxa de lucro e podem ser designadas como crises de rentabilidade. As duas outras crises, a de 1929 e a atual, nós as designamos como “crises de hegemonia financeira”. São grandes explosões que ocorrem na sequência de práticas das classes superiores visando ao aumento de suas rendas e de seus poderes. Todos os procedimentos do neoliberalismo estão aqui em ação: desregulamentação financeira e globalização. O primeiro aspecto é evidente, mas a globalização foi também, como vou indicar, um fator chave da crise atual.

Queda da taxa de lucro e explosão descontrolada das práticas das classes capitalistas são dois grandes tipos de explicação das grandes crises na obra de Marx. O primeiro tipo é bem conhecido. No Livro III de O Capital, Marx defende a tese da existência de uma “tendência decrescente da taxa de lucro” inerente ao caráter da mudança tecnológica no capitalismo (a dificuldade de aumentar a produtividade do trabalho sem realizar investimentos muito custosos, o que Marx descreve como a “elevação da composição orgânica do capital”).

Note-se que Marx refuta explicitamente a imputação da queda da taxa de lucro ao aumento da concorrência. (O segundo grande tipo de explicação para as crises já aparece em esboço nos escritos de Marx da década de 1840.) No Manifesto do Partido Comunista, Marx descreve as classes capitalistas como aprendizes de feiticeiros, desenvolvendo mecanismos capitalistas sob formas e em graus perigosos e perdendo, finalmente, o controle sobre as consequências de sua ação. Os aspectos financeiros da crise atual remetem diretamente às análises do “capital fictício”, aos quais Marx consagrou longos desenvolvimentos no Livro II de O Capital, desenvolvimentos que ecoam as ideias do Manifesto. De uma maneira bem estranha, alguns marxistas só aceitam a explicação das grandes crises pela queda da rentabilidade, excluindo qualquer outra explicação, e passam a multiplicar cálculos mal fundamentados.

Mas a crise atual não é uma simples crise financeira. É a crise de uma ordem social insustentável, o neoliberalismo. Essa crise, no centro do sistema, deveria acontecer, de qualquer modo, um dia ou outro, mas ele chegou de uma maneira bem particular em 2007/2008, vinda dos Estados Unidos. Dois tipos de mecanismos convergiram. Encontramos, de uma parte, a fragilidade induzida em todos os países neoliberais pelas práticas de financeirização e de globalização (notadamente financeira), motivada pela busca desenfreada de rendimentos crescentes por parte das classes superiores, reforçada pela recusa de regulamentação. O banco central dos EUA, em particular, perdeu o controle das taxas de juros e a capacidade de conduzir políticas macroeconômicas em decorrência da globalização financeira. De outra parte, a crise foi o efeito da trajetória econômica estadunidense, uma trajetória de desequilíbrios cumulativos, que os EUA puderam manter devido à sua hegemonia internacional – contrariamente à Europa que, considerada no seu conjunto, não conheceu tais desequilíbrios.

Desde 1980, o ritmo da acumulação de capital nos Estados Unidos desacelerou no território do próprio país enquanto cresciam os investimentos diretos no exterior. A isso é necessário acrescentar: um déficit crescente do comércio exterior, uma grande elevação do consumo (da parte das camadas mais favorecidas) e um endividamento igualmente crescente das famílias. O déficit de comércio exterior (o excesso de importações frente às exportações) alimentava um fluxo de dólares para o resto do mundo que tinha como única utilização a compra de títulos estadunidenses, levando ao financiamento da economia daquele país pelos estrangeiros – uma “dívida” vis-à-vis o estrangeiro, simplificando um pouco.

Por razões econômicas que eu não explicarei aqui, o crescimento dessa dívida exterior devia ser compensado por aquele da dívida interna, a das famílias e a do Estado, a fim de sustentar a atividade no território do país. Isso foi feito encorajando o endividamento das famílias pela política de crédito e pela desregulamentação – a dívida do governo teria podido substituir o endividamento das famílias mas isso ia contra as práticas neoliberais de antes da crise. Os credores das famílias (bancos e outros) não conservavam os créditos criados, mas os revendiam sob a forma de títulos (obrigações), cuja metade, mais ou menos, foi comprada pelo resto do mundo.

De tanto emprestar às famílias para além da capacidade delas saldarem as dívidas, as inadimplências se multiplicaram desde o início do ano de 2006. A desvalorização desses créditos desestabilizou o frágil edifício financeiro, nos EUA e no mundo, sem que o banco central dos Estados Unidos estivesse em condição de restabelecer os equilíbrios no contexto de desregulamentação e de globalização que ele próprio tinha favorecido. Esse foi o fator desencadeador, mas não o fundamental, da crise – combinação de fatores financeiros (a loucura neoliberal nesse domínio) e reais (a globalização, o sobre-consumo estadunidense e o déficit do comércio exterior desse país).

JU – Você falou em suas palestras no Brasil que a crise econômica teria entrado numa segunda fase. Como a crise vem se desenvolvendo?

Gérard Duménil – O mundo já ingressou na segunda fase da crise. É fácil compreender as razões. A primeira fase atingiu o pico no outono de 2008, quando caíram as grandes instituições financeiras estadunidenses, quando começou a recessão e quando a crise se propagou para o resto do mundo. As lições da crise de 1929 foram bem aprendidas. Os bancos centrais intervieram massivamente para sustentar as instituições financeiras (com medo de uma repetição da crise bancária de 1932) e os déficits orçamentários dos Estados atingiram níveis excepcionais. Mas essas medidas keynesianas, estimulando a demanda, só podiam ter por efeito uma sustentação temporária da atividade. Os governos dos países do centro ainda não tomaram consciência do caráter estrutural da crise. Eles agem como se a crise tivesse sido puramente financeira, já ultrapassada; entretanto, as medidas keynesianas só criaram um sursis. Nenhuma medida antineoliberal séria foi tomada nos países do centro. São apenas políticas que visam o reforço da exploração das classes populares.

Nos Estados Unidos, a administração de Barak Obama elaborou uma lei, a lei Dodd-Frank, para regulamentar as práticas financeiras, mas os republicanos bloquearam completamente a aplicação. Em outras esferas, como gestão das empresas, exportação, déficits do comércio exterior, nada foi feito. Na Europa, a crise não é identificada como a crise do neoliberalismo. A Alemanha é apresentada como tendo provado a sustentabilidade do caminho neoliberal. A crise é imputada à incapacidade de gestão de certos Estados, notadamente a Grécia e Portugal.

Em toda parte, a direita retomou a ofensiva. Ela se atém à questão dos déficits orçamentários e da elevação da dívida pública. Ela finge não ver que a austeridade orçamentária, além da transferência, que a felicita, do peso da dívida para as classes populares, não pode senão provocar a recaída numa nova contração da atividade. Essa é a segunda fase da crise. Essa segunda fase não será a última. O novo mergulho na recessão necessitará novas políticas. Contrariamente à Europa, os Estados Unidos se lançaram massivamente no financiamento direto da dívida pública pelo banco central (o quantitative easing). Muito mais coisa será necessária, apesar da direita. Nós temos dificuldade em ver como a Europa poderá escapar disso.

JU – É sabido que a crise econômica atingiu mais fortemente, pelo menos até agora, os EUA e a Europa. Na década de 1990, ao contrário, as crises econômicas foram mais fortes na periferia. Por que essa diferença? Como a crise atual se manifesta nas diferentes regiões do globo?

Gérard Duménil – Até a segunda metade da década de 1990, o neoliberalismo produziu estragos no mundo, notadamente na América Latina e na Ásia. Mesmo hoje, as taxas de crescimento na América Latina permanecem inferiores àquelas dos primeiros decênios do pós-Segunda Guerra Mundial, e isso a despeito da redução massiva dos salários reais – que foi reduzido à metade desde a crise de 1970 em alguns países da região. Na década de 1990 – e em 2001 na Argentina – os avanços do neoliberalismo provocaram grandes crises, das quais a crise argentina é um caso emblemático.

O mundo entrou, agora, numa fase nova. A transição para o neoliberalismo provoca um tipo de “divórcio”, nos países do centro, entre os interesses das classes superiores e os do país como território econômico. O caso dos Estados Unidos é espetacular. Como eu disse, as grandes empresas desse país investem cada vez menos no território do país e, cada vez mais, no resto do mundo. A globalização levou a um deslocamento da localização da produção industrial para as periferias: na Ásia, na América Latina e, inclusive, em alguns países da África sub-saariana.

JU – As políticas propostas pelos dois grandes da União Europeia para superar a crise têm repetido as fórmulas neoliberais. Os mercados intimidam os governos; Sarkozy e Merkel exigem mais e mais cortes orçamentários. Por que insistem em uma política que, para muitos observadores, está na origem da crise? Que resultado a aplicação de tais políticas poderá produzir?

Gérard Duménil – Eu não penso de jeito nenhum que o rigor orçamentário tenha sido uma das causas da crise. Isso é a expressão de uma crença keynesiana ingênua, tão ingênua quanto à crença na capacidade dessas políticas de suscitar a saída da crise, dispensando as necessárias transformações antineoliberais. Porém, nesse contexto, as políticas que visam erradicar os déficits não deixarão de provocar uma nova queda da produção.

JU – Muitos analistas têm destacado que os partidos, sejam eles de direita ou de esquerda, não se diferenciam muito nas propostas para enfrentar a crise. Ademais, em vários países europeus, como a Inglaterra, a Espanha e Portugal, a direita foi eleitoralmente favorecida pela crise econômica. Os movimentos sociais poderiam construir uma alternativa de poder? Qual poderia ser um programa popular para enfrentar a crise atual?

Gérard Duménil – Nós não falamos dos aspectos políticos do neoliberalismo. A aliança na cúpula das hierarquias sociais entre classes capitalistas e classes dos gerentes (classes de cadres) logrou, por diversos mecanismos, afastar as classes populares da política “politiqueira”. Quero dizer: as afastou dos jogos dos partidos e dos grupos de pressão. Para as classes populares, só restou a (luta de) rua.

É preciso fazer entrar em cena grupos sociais que se encontram na “periferia” das classes dos gerentes (classes de cadres): os intelectuais e os políticos profissionais. No compromisso social dos pós-Segunda Guerra, frações relativamente importantes desses grupos eram partidárias da aliança com as classes populares (às quais elas não pertenciam), que elas apoiavam nos seus campos próprios de atuação. No contexto do colapso do movimento operário mundial, as classes capitalistas lograram, no neoliberalismo, a selar uma aliança com as classes dos gerentes – usando o recurso da remuneração, notadamente – conduzindo gradualmente esses grupos periféricos (a universidade fornece muitas ilustrações sobre esse fenômeno) no empreendimento de conquista social do neoliberalismo. A proporção de grupos sociais motivados para uma aliança com as classes populares estreitou-se consideravelmente, ficando reduzida a alguns grupos “iluminados” aos quais eu próprio pertenço.

O sofrimento das classes populares não chega ao grupo dos gerentes e, no plano político, não há mais nenhum grande partido de esquerda. Na França, sabe-se no que se tornou o Partido Socialista, completamente ganho pela “globalização”, um termo para ocultar o neoliberalismo. Algo semelhante poderíamos dizer dos democratas nos Estados Unidos e eu deixo para vocês mesmos julgarem a situação do Brasil a esse respeito.

A vida política – politiqueira – se reduz à alternância entre dois partidos não equivalentes; mas o partido que se diz de esquerda é incapaz de propor uma alternativa, para não falar da sua implementação. O voto se reduz àquilo que nós chamamos na França o “voto sanção”. A direita sucede a esquerda na Espanha, por exemplo, porque a esquerda estava no poder durante a crise; a direita não tem, evidentemente, nenhuma capacidade superior para gerir a crise.

JU – Muitos observadores têm falado da possibilidade de extinção do euro. Você acredita que isso poderá ocorrer? Na sua avaliação, quais seriam os desfechos mais prováveis para a crise atual?

Gérard Duménil – É possível que alguns países saiam da zona do euro. Isso não resolveria o problema da dívida deles, que se tornaria ainda impagável depois da desvalorização da nova moeda substituta do euro. O problema é o do cancelamento da dívida ou de sua adoção pelo banco central. A crise da dívida atingiu agora os países do centro da Europa, e será necessário que esses países tomem consciência da amplitude e da verdadeira natureza do problema.

Isso remete às características daquilo que nós chamamos a “terceira fase da crise”. Quais políticas serão adotadas face à nova recessão? Como será gerida a crise na Itália e, depois, na França? Como a Alemanha responderá à pressão dos “mercados” (as instituições financeiras internacionais)? Uma coisa é certa: essas dívidas não devem ser pagas, o que exige a transferência delas para fora dos bancos ou uma forte intervenção na sua gestão.

Agora, o ponto fundamental é a vontade dos governos dos países mais poderosos da Europa, notadamente a Alemanha, de reforçar a integração europeia (em vez de estourar a zona do euro), que se opõe à vontade de “desglobalização” de alguns. Esse debate oculta a questão central: qual Europa? Uma Europa das classes superiores ou a de um novo compromisso de esquerda?

.

orcid.org/0000-0002-5015-4273

orcid.org/0000-0002-5015-4273